2025年9月に約2週間ヨーロッパで研究・研修を行ってきました。

今回の目的は二つ。普段行っている治療で疑問に思っていることを解明することと、世界で最新のインプラント治療を学ぶことです。

1.普段行っている治療で疑問に思っていることを解明すること

2.世界で最新のインプラント治療を学ぶこと

まずはこの二つの内容を説明させてもらいますが、今回の旅は本当に大変な思いもしました。大阪 - ドーハ ― マドリード ― トレド ― サンチアゴコンポステーラ ― ルーゴ ― ロンドン ― ブダペスト ― ウィーンという行程でしたので各地の様子も番外編でお伝えしたいと思います。

マニアックな話になりますがご容赦ください。2.の内容のほうが分かりやすいと思います。当院では歯科全般の治療を行っていますが、私の専門分野はインプラントと歯周形成外科(歯ぐき移植治療)です。歯ぐき移植は前歯のインプラント治療や歯ぐき下がりを治すための治療なのですが、その大きな効果は分かっているものの、実のところ分かっていないこともたくさんあります。

医療は日進月歩です。大学を卒業して20年以上になりましたが、その頃に学んだことと今正しいと言われていることにはズレがあることも多々あります。だからこそ資格をとったあとも一生勉強をしつづけないといけないと思い取り組んでまいりました。

開業して17年が過ぎ、ありがたいことに多くの患者様に通っていただいており、また全国の歯科医師に対してインプラント治療や歯ぐき移植治療を教えることで日本全体の歯科医療のレベルアップに貢献できているようにも感じることが出来ています。何百人の歯医者を前にして講演をすることや、大学での教育、専門書籍の連載などを通して、ますだ歯科医院や自分自身の存在意義を感じることも出来ています。

でも私自身がやっていることはあくまでも「誰かが見つけた」新たな発見や真実をうまく自分自身や他の歯科医師が出来るようにしているだけであり、そのことに大きなジレンマを感じるようにもなっています。

ただし、それはただの地方の開業医としては仕方のない面があり、誰もやったことがない治療や、自分が思いついた治療を試すというのはたとえうまく行ったとしても「人体実験」になってしまいます。

今はEBM(エビデンスベースドメディシン)といって、その治療法が正しいのか・どれだけの効果があるのかをきちんと研究を積み重ねたうえで、その結果をもとに治療をすることが求められています。そこが民間療法と医療の違いです。

人を使った研究は基本的には大学で積み重ねられており、今の私の立場で関わることは出来ません。社会人大学院に入るという選択肢はあるのですが、日本では本当にいろいろな規制があって「やりたいこと・知りたいことを探求・研究する」というのはほぼ不可能です。

そこで私が行うことにしたのが海外での動物を使った研究です。人に行う前段階として動物実験をするというのは医学の発展のために必須なことであり、「自分が疑問に思っているけれどまだ真実が分かっていないことを解明する」ことで歯科医療の発展に貢献できないかという思いを実現するために、今回スペインで動物実験を行うこととなった経緯があります。

研究の詳細は現時点ではお伝え出来ませんが、一週間かけて犬を使った実験を行ってきました。

今回の研究はARDECというイタリアの研究機関に所属して行っています。ボッティチェリ先生というトップの先生と一年以上前から内容を細かく打ち合わせをしていました。

実験を行ったのはスペインのルーゴという場所にあるサンチアゴコンポステーラ大学の獣医学部です。

動物実験に関しても以前に比べると倫理的な問題もあり簡単には出来なくなっており、この大学と獣医学部のフェルナンド先生が歯科医療に関して理解があったことから実現しました(ヨーロッパで犬を使った実験が出来るのはおそらくこの施設くらいです)。

実験はかなりハードなスケジュールで朝の9時から夜8時までほぼ休憩なしで進行しました。

幸いにも私の研究のアシストに日本からも先生方がかけつけてくださり無事予定していた内容を滞りなく行うことが出来ました。

同時にイタリアからも研究チームが来ていたのですが、とても陽気な方々で彼らにもサポートしてもらいました。

ルーゴという場所ですが、日本からはかなりアクセスの悪い場所でマドリードから飛行機でサンチアゴコンポステーラへ行き、そこからは陸路で2時間かかります。ローマ城壁が有名で世界遺産にもなっています。また中継地点であるサンチアゴコンポステーラはローマ・エルサレムと並ぶ三大巡礼地の一つであり聖ヤコブが眠る場所としてカトリック教徒が世界各地から巡礼に訪れる場所のようです。

このような研究がなければ絶対に行くことの無かった場所なのですが、街の雰囲気も治安も良くマドリードやバルセロナと言った都市よりもずっと居心地のいいところでした。そして何よりも食事が美味しいのが最高でした。夕食は常にボッティチェリ先生やイタリアチームと共にしていたのですが海が近くポルトガルの上に位置しているからか魚介類がすごく美味しく海外生活のストレスが大分減りました。

研究の結果が出るのは来年です。今回の実験は動物の貴重な命をいただいて行っているものであり、今までの医学の発展もこういった命の積み重ねのもとに成り立っていることを深く認識して今後取り組んでいこうという思いを強くしました。

スペインでの研究を終えて、次に向かったのはハンガリー・ブダペストです。この地には世界で最もすぐれたインプラント臨床医の一人であるアーバン教授の研修施設があります。インプラント治療と言っても様々な分野があり、彼は失われた骨や歯ぐきを再生させる分野でNo.1の先生です。

インプラントは骨の中に人工歯根を埋め込む治療なのですが、様々な理由で歯を失う際に一緒に骨や歯ぐきもダメージを受けていることが多く、インプラントをするためにはそれを再生させる必要があります。この分野は本当に年々進歩してきておりその知識と技術のアップデートをしてきました。

ブダペストの研修施設を訪問するのも今回で3回目。私の師匠である京都の中田先生が研修を企画してくれており日本人歯科医師約35名で研修を受けてきました。

3回目ということもあり、今回はアーバン教授にとっても初めての内容の研修を用意してくださいました。ブダペストで2日間講義とライブオペ(実際の手術を現場でみることで細かな手技を学びます。患者様はハンガリーの方だけでなくスイス・フランスからこられていました)、3日目にはバスでオーストリアに移動しウィーン大学でのカダバー実習という内容でした。

カダバー実習というのは献体をしてくださった方のお体を使わせていただきインプラント治療を行うというもので模型や動物では分からない実際の手術と同じような状況で手術を経験することで治療技術のレベルアップを図り安全に患者様に施術を行うことが出来るようにする目的で行われます。

ウィーン大学解剖学教室の教授が、過去にご遺体の解剖をしていると適切でないインプラント治療が行われていることが多いことに危機感を持ち、適切なインプラント治療が世界で行われるようになることが大切だという思いから、インプラント治療の研修施設として門戸を開いていただいており、今回日本人にもこのような機会をもらうことが出来ました。

3日間で劇的に治療がうまくなるというような簡単な世界ではありませんが、新たな気づきを本当に多く得ることが出来ました。二日目には自分の治療をアーバン教授や一緒に参加された先生方の前で話す機会もいただき多くのアドバイスももらいました。

アーバン教授の知識や技術に関してはまた聞きではなく本人から直接多くの日本の先生方に学んでほしいと思っており来年3月には大阪で一日講演会をしてもらうことが決定しており私は実行委員長という役で関わらせていただく予定です。

今回の研修で学んだことを患者様に還元し、また全国の歯科医師に伝えていくことで日本の歯科医療のレベルアップに貢献していきたいと思っています。

自分の知識・技術のレベルアップのために毎年海外研修を続けていますが今回は今までにない期間の長期研修となりました。

患者様には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。この期間留守を守ってくれたスタッフ、何よりも家庭のことも守ってくれている妻にこの場をかりて感謝を伝えたいと思います。

9月14日がスペイン・サンチアゴコンポステーラからハンガリー・ブダペストへの移動日でした。イベリア航空でサンチアゴ - マドリード - ブダペストの航空券を購入しており、当日空港でチェックインしようとすると「チケットが確認できない」という返答が。チケットの購入履歴と予約番号を見せても「確認できない」という繰り返しで埒があきません。海外で本当に困るのがトラブルになったときで、特にスペイン語は本当に何を言っているのか理解出来ません。イベリア航空のスペイン支社に電話で問い合わせろと言われてもスペイン語が出来ない状況で会話ができるはずもなく、日本支社にも時差の関係で電話がつながりません。そういう際に助けてくれる人も場所もないのが個人で行動する際の難点です。「新しいチケットを買いなおせ」と言われるものの、直前で同じ便を買いなおせるわけではなくマドリードからヒースローを経由してブダペストに移動する便しかありませんでした。

月曜からの研修には絶対に参加したかったので、その便を購入しなおしましたが、初めの飛行機が1時間の遅延で空港内を走って移動して何とかヒースローに間に合ったり、イギリスは今年から事前にETAという申請をしないと入国できず、トランジットだけだからいらないのかどうかも分からず急遽ETAを申請したりと大慌ての移動となりました(現在トランジットだけなら不要です!)。サンチアゴデコンポステーラ空港に朝7時に行って、ブダペスト到着が翌日2時。約20時間の移動しかも当日手配のチケットで約40万円、本当に疲れました。

しかもブダペストにつくと荷物が出てこない。ロストバゲージです。乗り継ぎ時間も少ないややこしい経路だったので嫌な予感はしていましたがこういう時に限ってトラブルは重なります。

こういうトラブルがあると日系の航空会社や直行便の安心感は計り知れないものがありますね。今回は直行便がそもそもなく、海外空港間の移動については旅行社でも手配してくれないことが多いのでどうしようもありません。

そして今はJAL ANAの航空券は凄く高いです。今回メインでお世話になったのはカタール航空。中東系は値段もリーズナブルで凄く快適です。

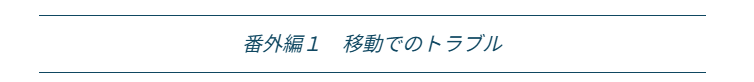

ぽつんと一人空港に取り残される孤独感は本当に嫌なものです・・・。ロストバゲージの際にはカウンターがありますので、そこに行って手続きをします。手荷物を預けた際にもらう控えがここで役に立つので荷物を受け取るまでは大切に保管しておく必要があります。書類に記入して、見つかったら届けてほしい住所を記入して後は待つしかありません。何日かかるかも分かりません。本当になくなることは稀だと思いますが、今回はマドリードに取り残されていたようで到着まで2日かかりました。

スーツケースに貼られているシールが荷物を仕分けるための情報なので、前旅行時のシールが残っていたりするとトラブルの元です。きちんと剥がすことをお勧めします。

着替えがないのが本当に困ります。ホテルで洗ってドライヤーで乾燥するという2日間、スーツもないのでTシャツで研修に行くという場違い感。

文句を言ってもイライラしても仕方ないので平常心を保つしかないのですがこういう経験も旅の醍醐味と思うしかないですね。

今までにもいろんな経験をしているのが今につながっています。

なんやかんやで研究も研修も予定通り出来ました。それで良しとします。

飛行機の事情などもあり各地で隙間時間が出来ますので、その時間を使って少しですが観光もしてきました。

その情報は改めてお伝えします。

院長 増田英人